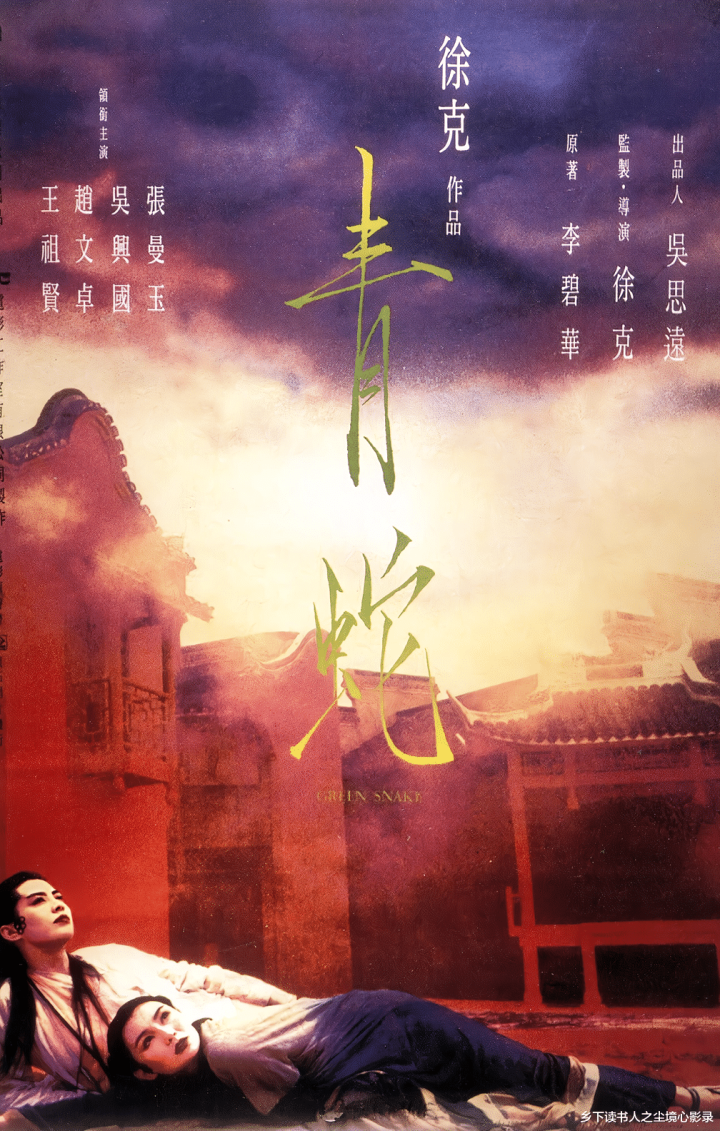

1993年,徐克用一部《青蛇》撕开了神话的华丽外衣。这部改编自李碧华小说的奇幻电影,以青蛇视角重构《白蛇传》,让张曼玉饰演的青蛇成为绝对主角。

每次观看,观众都会被那个在西湖烟雨中扭动腰肢的绿色身影所震撼——这哪里是妖精,分明是照见人性深渊的魔镜。

一、颠覆传统的叙事革命。

传统白蛇故事里,白素贞是贤妻良母的典范,许仙是痴情书生的化身。徐克却将镜头对准修炼五百年的青蛇,让这个“第三者”成为破译人间情爱的密钥。电影开场即颠覆:法海站在戏台上俯瞰闹市,冷冷吐出“人”字,镜头一转,鹤发童颜的蜘蛛精却比人类更具佛性。这种对“人妖殊途”的解构,在青蛇与白蛇初入人间时达到高潮——她们拖着湿漉漉的长发趴在屋檐,用蛇类特有的扭动方式学习走路,将“做人的练习”演绎成充满性暗示的肢体喜剧。

徐克用大量戏曲元素强化这种荒诞感:白蛇变出的宅院宛如舞台布景,说谎时会突然切换成昆曲念白,连法海修行时的竹林都带着水墨画的留白意境。当青蛇在屋顶模仿白蛇与许仙的亲热时,镜头切换成俯拍视角,将这场“爱情教学”变成滑稽的默剧表演。这种处理方式暗合了李碧华的原著精髓——所谓人间情爱,不过是妖精眼中的荒诞戏码。

二、情欲迷宫中的四重变奏。

电影构建了四组极具张力的情感关系,每组关系都是对传统价值观的辛辣反讽:

1、白蛇与许仙。

这场被世人传颂的爱情,实则是白蛇对“做人”的执念投射。她用千年修行模仿人类,学相夫教子、学温良恭俭,甚至为许仙放弃妖身。但当她挺着孕肚在金山寺前与法海斗法时,暴雨冲刷出的不仅是蛇尾,更是被框架驯化的悲剧本质。徐克通过王祖贤的表演揭示这种异化:她学人类走路时刻意扭动的臀部,说谎时突然僵硬的面部肌肉,都在暗示这场“爱情表演”的虚假性。

2、青蛇与许仙。

张曼玉将青蛇对许仙的挑逗演绎成一场行为艺术。她时而化作青楼女子用脚勾住许仙的脖颈,时而在浴池中露出蛇尾惊吓对方。这种矛盾行为暴露出青蛇的真实目的——她不是在争夺爱情,而是在实验人性。当许仙最终在法海威逼下出家时,青蛇的质问振聋发聩:“你老是说人间有情,我们五百年姐妹情算不算情?”

3、青蛇与法海。

这段被删减17分钟的禁忌之恋,堪称华语电影史上最大胆的宗教隐喻。法海在紫竹林目睹产妇分娩时佛心大乱,魔障中出现的长尾妖怪实则是他压抑的欲望化身。当他要求青蛇“助我修行”时,水中纠缠的场景充满性象征:青蛇腿间的气泡、法海胯下幻化的蛇尾、背景中翻涌的红色帐幔,将佛教“双修”概念推向情色巅峰。这场斗法最终以法海泄精告终,暗示所谓“定力”不过是自欺欺人的遮羞布。

4、白蛇与青蛇。

姐妹情才是电影真正的情感核心。当白蛇为救许仙冒险盗灵芝时,青蛇留守与法海周旋;当白蛇产子命悬一线时,青蛇冒死冲入金山寺;甚至在白蛇死后,青蛇仍抱着她的孩子质问法海:“你们说人间有情,情为何物?”这种超越世俗的情谊,让所有男性角色都沦为背景板。

三、视觉诗学中的哲学思辨。

徐克用极致的美学语言构建了一个欲望修罗场。

1、诡异色彩。

红色是贯穿全片的欲望符号。白蛇洞房时的红帐、法海袈裟的猩红、青蛇衣裙的绛色,与青蛇的翠绿长裙形成强烈对冲。这种色彩博弈在洪水滔天的产子场景达到极致——俯拍镜头中,白蛇被挤压在画面边缘,暗示人在命运洪流中的无力感。

2、禅意水墨。

法海修行场景采用淡彩水墨风格,竹林、山雾、流水构成空灵意境,与他后来在魔障中看到的烈火翻涌形成鲜明对比。这种视觉对立暗示:所谓“人间”,不过是欲望的炼狱。

3、解码身体。

青白二蛇的肢体语言融合戏曲身段与现代舞,腰肢扭动时如蛇逶迤。特别在“双蛇戏水”经典场景中,白色纱幔下若隐若现的肢体,将情欲升华为艺术表演。

四、时代镜像中的心灵叩问。

《青蛇》诞生于1993年香港回归前的焦虑年代,徐克借妖精之口叩问身份认同危机。当青蛇最终跃入洪水时,镜头从俯视转为平视,这个视角切换暗示:真正的自由不是成为“人”或“妖”,而是超越标签的束缚。

在当前语境下,这种思考更具现实意义。电影中法海代表的权威叙事(“妖就是妖”),映射着现实中的身份偏见与性别歧视;青蛇的“妖性”则象征着对框架的反抗——她拒绝合群、坚持自我,在算法投喂的时代,这种野性力量恰是抵御异化的最后防线。

当片尾曲《人生如此》响起,黄霑“情终情始,情真情痴”的歌词穿越三十年光阴,依然在叩击每个现代人的心门。

徐克用一池春水照见的不只是情欲纠葛,更是人类永恒的生存困境:我们究竟是在追求成为“人”,还是在恐惧暴露自己的“妖性”?或许正如青蛇最后的质问,这个问题的答案,永远在滔滔洪水之外。

科元网-科元网官网-中国股票配资网官网-专业期货配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。